歯を残すための「根管治療」

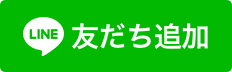

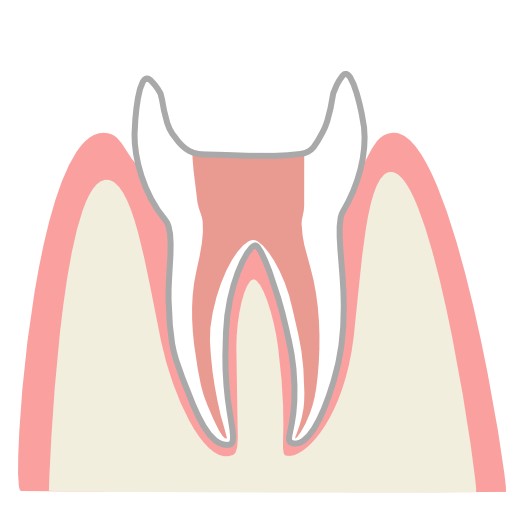

むし歯が進行し、歯の神経(歯髄)にまで感染が広がると、通常の「削って詰める」治療では歯を残すことが難しくなります。放置すればやがて歯の内部が完全に侵され、抜歯が必要となるケースも少なくありません。そうした状況を回避し、歯の根を生かすために行われるのが「根管治療」です。根管治療では、感染した神経を取り除き、根管内部を徹底的に清掃・消毒したうえで薬剤を充填し、細菌の再侵入を防ぎます。

むし歯が進行し、歯の神経(歯髄)にまで感染が広がると、通常の「削って詰める」治療では歯を残すことが難しくなります。放置すればやがて歯の内部が完全に侵され、抜歯が必要となるケースも少なくありません。そうした状況を回避し、歯の根を生かすために行われるのが「根管治療」です。根管治療では、感染した神経を取り除き、根管内部を徹底的に清掃・消毒したうえで薬剤を充填し、細菌の再侵入を防ぎます。

根管は非常に複雑な形状をしているため、精密な診断と高度な治療技術が求められますが、適切な処置を行えば歯を残せる可能性が高まります。他院で抜歯と診断された方は一度ご相談ください。

根管治療が必要な症状

むし歯が進行して痛みがひどい

むし歯が歯の神経に達すると、冷たいものや熱いものがしみるだけでなく、ズキズキとした強い痛みが出ることがあります。この場合、まず麻酔を施し、感染した神経を取り除く「抜髄(ばつずい)」を行います。その後、根管を清掃・消毒し、薬剤を充填することで、再感染を防ぎます。

歯の神経が死んでいる

むし歯の進行や外傷によって歯の神経が死んでしまうと、初めのうちは痛みを感じないことがあります。しかし、時間が経つと神経が腐敗し、細菌が繁殖して歯根の先まで広がり、噛んだときに強い痛みを感じるようになります。この場合、根管治療を行い、内部をしっかりと消毒する必要があります。

歯根の先に膿が溜まった

神経が死んでしまった歯を放置すると、歯根の先に「歯根嚢胞(しこんのうほう)」と呼ばれる膿の袋ができることがあります。初期の段階では自覚症状がないことも多いですが、膿が溜まり続けると腫れや痛みが発生します。歯根嚢胞の原因は細菌感染によるものであり、根管治療を行って徹底的に消毒することが必要です。

歯ぐきに白いできものができた

歯根の先に膿が溜まると、歯ぐきに白いできものができることがあります。これは膿が外へ排出されるための出口であり、根管内の感染が進行しているサインです。このまま放置すると膿が広がり、炎症が悪化する可能性があるため、根管治療による消毒が必要になります。

歯ぐきが腫れて痛みが出た

体調が悪化したときや免疫力が低下した際に、歯ぐきが腫れて痛みを感じることがあります。これは、歯根の先に溜まっていた膿が急性化し、炎症を引き起こしている状態です。まず腫れを抑える処置を行い、その後、根管治療によって感染源を除去することが重要です。

当院の根管治療

マイクロスコープを用いた精密治療

根管治療は歯科治療の中でも特に難易度が高く、成功率を左右する要因の一つに「根管内部の視認性」があります。従来の治療では、肉眼やレントゲンのみに頼るため、複雑な根管の内部を正確に把握することが難しく、細菌の取り残しによる再発のリスクがありました。当院では、マイクロスコープ(手術用顕微鏡)を使用し、根管の内部を拡大して視認しながら治療を行います。これにより、細部まで精密な処置が可能となり、治療の成功率を高めることができます。

根管治療は歯科治療の中でも特に難易度が高く、成功率を左右する要因の一つに「根管内部の視認性」があります。従来の治療では、肉眼やレントゲンのみに頼るため、複雑な根管の内部を正確に把握することが難しく、細菌の取り残しによる再発のリスクがありました。当院では、マイクロスコープ(手術用顕微鏡)を使用し、根管の内部を拡大して視認しながら治療を行います。これにより、細部まで精密な処置が可能となり、治療の成功率を高めることができます。

歯科用CTによる診断

根管治療を行う前の正確な診断はとても重要です。通常のレントゲンでもある程度の情報は得られますが、2次元の画像では立体的な構造を正確に把握するのが難しいことがあります。

根管治療を行う前の正確な診断はとても重要です。通常のレントゲンでもある程度の情報は得られますが、2次元の画像では立体的な構造を正確に把握するのが難しいことがあります。

当院では、症状がなかなか治まらない方や、腫れを繰り返す方に対して歯科用CTを使用し、歯や周囲の状態を3次元で詳しく診査します。これにより、病気の有無だけでなく、病巣の大きさや進行具合、歯根の形まで精密に確認し、より適切な治療につなげています。

根管治療の流れ

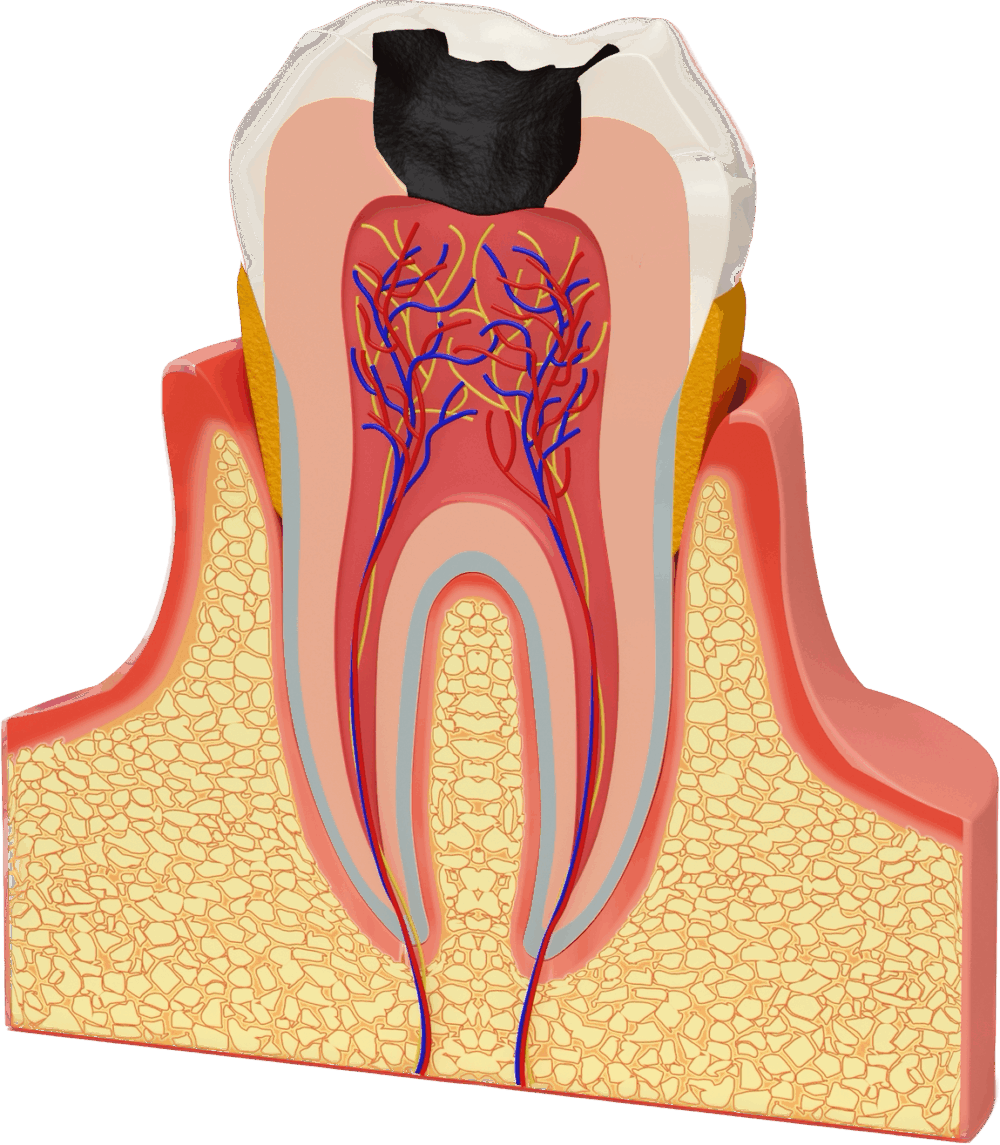

1神経または根管充填材の除去

神経を取る治療(抜髄)の場合は、まず麻酔を十分に効かせたうえで、感染した神経を丁寧に取り除きます。一方、過去に根管治療を受けた歯の再治療(感染根管治療)の場合は、根管内に詰められた充填材を慎重に取り除きます。この工程を正確に行わなければ、治療の成功率が下がるため、細心の注意を払って処置を進めます。

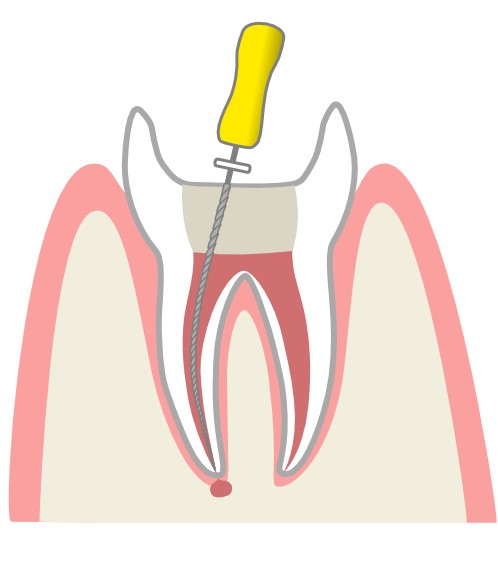

2根管内部の清掃・消毒

根管内部には細菌や感染した歯質が残っているため、専用の細長い器具(リーマーやファイル)を用いて根管の壁を削りながら清掃を行います。根管の形状は非常に複雑で、細菌の取り残しがあると再発のリスクが高まるため、拡大鏡やマイクロスコープを用いて細部まで確認しながら処置を進めます。清掃後は、根管内部に抗菌作用や炎症を抑える効果のある薬剤を充填し、内部を無菌状態に近づけるよう努めます。

3根管内部がきれいになるまで薬の交換

感染の程度によっては、根管内の消毒を繰り返し行う必要があります。根管内部が完全にきれいになり、炎症が治まるまで、数回にわたって薬剤の交換を行います。一般的に、抜髄よりも感染根管治療の方が汚染の程度が強いため、薬の交換回数も増える傾向にあります。

4根管充填

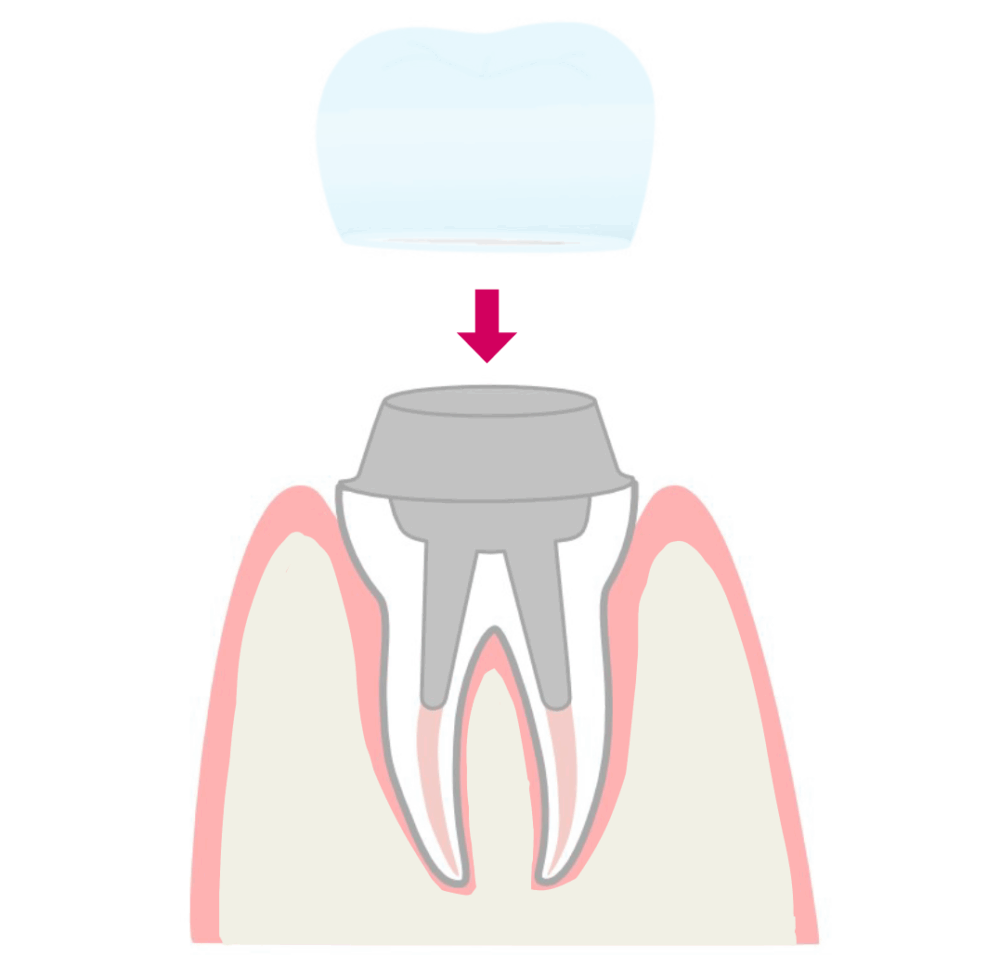

根管内の清掃と消毒が完了し、症状が落ち着いたら、細菌が再び侵入しないように根管内を「根管充填材」で密封します。この処置が不完全だと、再感染のリスクが高まるため、根管の隅々までしっかりと充填することが重要です。

5修復

被せ物(クラウン)で歯の機能を回復させ、根管治療は完了です。

根管治療は、大きく分けて2つの種類があります。神経が生きている歯に対して行う「抜髄」と、すでに根管治療を行った歯を再治療する「感染根管治療」です。どちらのケースでも、治療の流れは概ね共通していますが、感染根管治療の方が汚染の度合いが高いため、治療に要する回数が増える傾向にあります。

根管治療後の痛みについて

根管治療の際、麻酔をしっかりと効かせるため、通常は治療中に痛みを感じることはほとんどありません。しかし、神経の炎症が強い場合には、まれに麻酔が効きにくいことがあります。その際は、麻酔の種類や方法を工夫し、できるだけ痛みを抑えるよう対応します。

また、すでに神経を取った歯の場合、内部には痛みを感じる神経が存在しないため、基本的に麻酔なしで治療を行うこともあります。ただし、根の先に炎症が強く起こっている場合や、神経の取り残しがあると、治療中に歯が敏感になることがあるため、必要に応じて麻酔を使用します。

治療後は、膿が外へ出ようとする圧によって、一時的に痛みが出ることがあります。通常、鎮痛剤を服用することで落ち着きますが、痛みが長引く場合や耐えられないほどの痛みがある場合は、速やかにご相談ください。