- 歯を失う原因の第1位の「歯周病」とは

- 歯周病の原因

- 歯周病が引き起こす全身疾患

- 妊娠中は歯周病にかかりやすいので要注意

- 歯周病の進行段階

- 歯周病の基本治療について

- 重度の歯周病の方への治療

- 歯周形成外科(歯肉退縮の治療)

- 歯周病の症例

- 歯周病にならないために

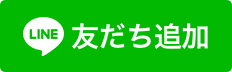

歯を失う原因の第1位の「歯周病」とは

歯周病は、歯に付着するプラーク(歯垢)の中に含まれる歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こし、進行すると歯を支える顎の骨を徐々に破壊していく病気です。放置すると歯がグラつき、最終的には抜け落ちてしまいます。

歯周病は、歯に付着するプラーク(歯垢)の中に含まれる歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こし、進行すると歯を支える顎の骨を徐々に破壊していく病気です。放置すると歯がグラつき、最終的には抜け落ちてしまいます。

日本では、歯を失う原因の第1位が歯周病であり、成人の多くがその予備軍または進行中の状態にあるとされています。自覚症状が少なく、気づかないうちに進行するため、日頃のセルフケアと歯科医院での定期検診が非常に重要です。

このような症状があればご相談ください

- 朝起きたとき、口の中がネバつく

- ブラッシングのときに出血する

- 歯が長くなったように見える

- 歯ぐきから膿が出ている

- 硬い物を咬むと痛む

- 歯と歯の間に食べ物が挟まる

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯ぐきがムズムズする

- 口臭が強くなった

- 歯を押すとグラつく

歯周病の原因

歯周病には「直接的な原因」と「間接的な原因」があります。歯周病を予防し、改善するためには、それぞれの原因にしっかり対処することが大切です。

歯周病を起こす直接の原因

歯周病の直接的な原因は、プラーク(歯垢)に含まれる細菌です。歯垢が溜まると、細菌が毒素を放出し、歯ぐきに炎症を引き起こします。これが歯肉炎の状態で、放置すると炎症が歯を支える骨にまで及び、歯周病へと進行します。プラークをしっかりと除去することが、歯周病予防の基本です。

歯周病を発症・悪化させる間接的な原因

歯周病を発症・悪化させる要因として、歯並びの乱れ、歯石の付着、口呼吸、ストレス、喫煙、不規則な食生活、糖尿病などの全身疾患があります。これらの要因を減らすことで、歯周病のリスクを下げることができます。

歯周病が引き起こす全身疾患

歯周病は口腔内の問題にとどまらず、全身の健康にも深刻な影響を及ぼします。歯周病菌やその炎症性物質が血流を通じて全身に拡散すると、さまざまな病気を引き起こすリスクが高まります。

心疾患

歯周病菌が血流に入り込むと、血管内に炎症を引き起こし、動脈硬化を促進します。これにより、血管が狭くなり、血栓が詰まりやすくなるため、狭心症や心筋梗塞のリスクが高まります。

また、歯周病菌が心内膜や心臓の弁に付着すると、「感染性心内膜炎」という重篤な感染症を引き起こすことがあります。

脳梗塞

歯周病菌が血流を介して脳の血管に到達すると、血管内壁に付着して炎症を引き起こし、血流を悪化させます。これにより、血栓ができやすくなり、脳梗塞の発症リスクが高まると考えられています。

研究によると、歯周病にかかっている人はそうでない人に比べて2.8倍脳梗塞のリスクが高いと報告されています。

糖尿病

歯周病と糖尿病は密接な関係があり、相互に悪影響を及ぼすことが分かっています。糖尿病は免疫機能の低下を引き起こし、歯周病を悪化させる要因となります。

一方で、歯周病菌が出す炎症性物質は、インスリンの働きを妨げ、血糖値のコントロールを困難にするため、糖尿病の進行を加速させる可能性があります。

歯周病の治療を行うことで、糖尿病の管理がしやすくなるケースも多く、双方の治療を並行して行うことが推奨されています。

誤嚥性肺炎

高齢者では、嚥下反射の低下により唾液や食べ物が気管に誤って入ることがあり、これが原因で肺炎を引き起こすことがあります。

特に、歯周病が進行すると、口腔内の細菌が多くなり、誤嚥の際に肺に入り込むリスクが高まるため、「誤嚥性肺炎」の発症確率が上がります。

誤嚥性肺炎は高齢者の死亡原因としても重要な疾患であり、口腔ケアを徹底することが予防につながります。

低体重児出産・早産

妊娠中の方が歯周病にかかると、歯周病菌が産生する炎症性物質が血流を通じて胎盤へと到達し、胎児の発育に影響を与えることがあります。

その結果、低体重児出産や早産のリスクが高まることが明らかになっています。研究によると、このリスクは喫煙や高齢出産よりも高いとされており、妊娠中の口腔ケアが極めて重要であることがわかります。

消化器系疾患

歯周病菌は胃潰瘍や胃がんの原因とされる「ピロリ菌」と共通する抗原を持つことが判明しており、消化器疾患との関連性が指摘されています。

歯周病が進行すると、菌が唾液とともに消化器へ流れ込み、腹痛・下痢・嘔吐・胃潰瘍・胃がんといった症状を引き起こす可能性があります。

認知症

近年、歯周病とアルツハイマー型認知症の関連が指摘されています。歯周病菌が産生する「酪酸(らくさん)」という物質は、歯周組織を破壊するだけでなく、血流に乗って脳へ到達し、神経細胞にダメージを与えることが確認されています。

特に、記憶を司る「海馬」と呼ばれる脳の部位が大きな影響を受けることがわかっており、歯周病の進行が認知症発症リスクを高める可能性があるとされています。

骨粗鬆症

骨粗鬆症の患者の約9割は女性であり、閉経後のホルモンバランスの変化によって骨密度が低下することが原因とされています。骨粗鬆症の進行により、歯を支える歯槽骨も脆くなり、歯周病が進行しやすくなることがわかっています。

また、女性ホルモンの分泌が低下すると、歯周ポケット内の炎症を引き起こす物質が増加し、歯周病の悪化を招くと考えられています。

妊娠中は歯周病にかかりやすいので要注意

妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、それに伴いお口の中の環境も変わります。特に、女性ホルモンを栄養源とする歯周病菌が増殖しやすくなり、歯ぐきが腫れたり出血しやすくなったりすることがあります。さらに、歯周病の炎症によって放出される物質が血流に乗って胎盤へと届くことで、子宮を刺激し、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があるといわれています。

妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、それに伴いお口の中の環境も変わります。特に、女性ホルモンを栄養源とする歯周病菌が増殖しやすくなり、歯ぐきが腫れたり出血しやすくなったりすることがあります。さらに、歯周病の炎症によって放出される物質が血流に乗って胎盤へと届くことで、子宮を刺激し、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があるといわれています。

妊娠中の歯とお口の健康を守ることは、母体だけでなく赤ちゃんの健康にもつながります。妊娠前からの適切なケアに加え、妊娠中も定期的な歯科検診を受け、丁寧なセルフケアを心がけることが大切です。

歯周病の進行段階

歯周病は、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行します。やがて歯ぐきの腫れや出血、膿の発生、歯のグラつきなどの症状が現れるようになります。歯周病が進行するほど治療が難しくなるため、早期に気づいて治療を始めることが大切です。

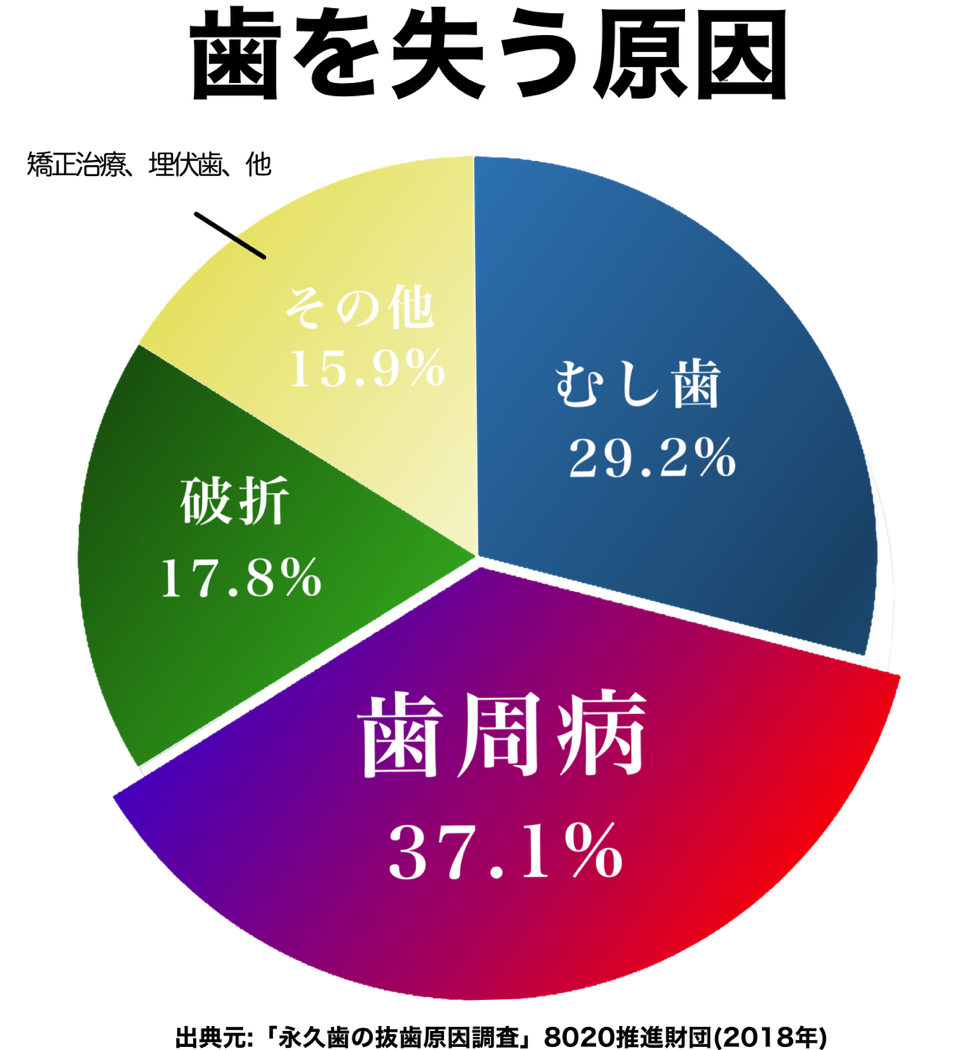

歯肉炎

歯周病の前兆である歯肉炎は、歯ぐきに炎症が起きている状態ですが、骨への影響はまだありません。この段階では、適切なケアを行えば健康な状態に戻すことができます。

歯周病の前兆である歯肉炎は、歯ぐきに炎症が起きている状態ですが、骨への影響はまだありません。この段階では、適切なケアを行えば健康な状態に戻すことができます。

症状

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 食事やブラッシングの際に出血することがある

- 炎症は歯肉にとどまり、歯槽骨には影響していない

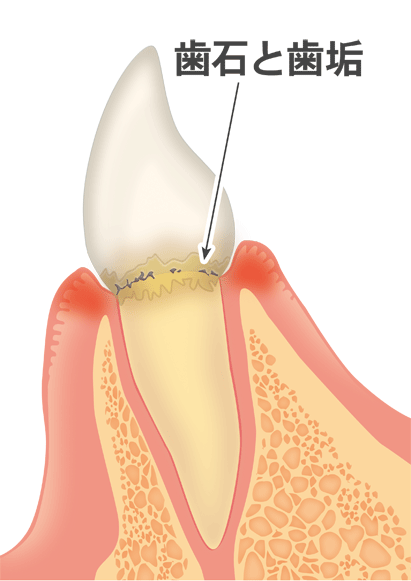

軽度歯周炎

歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、歯周病菌が繁殖し始める段階です。炎症が歯根膜や歯槽骨にまで及び、徐々にダメージを与えます。

歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、歯周病菌が繁殖し始める段階です。炎症が歯根膜や歯槽骨にまで及び、徐々にダメージを与えます。

症状

- 歯肉の炎症が進行

- 歯槽骨が徐々に破壊される

- 歯周ポケットが形成される

中等度歯周炎

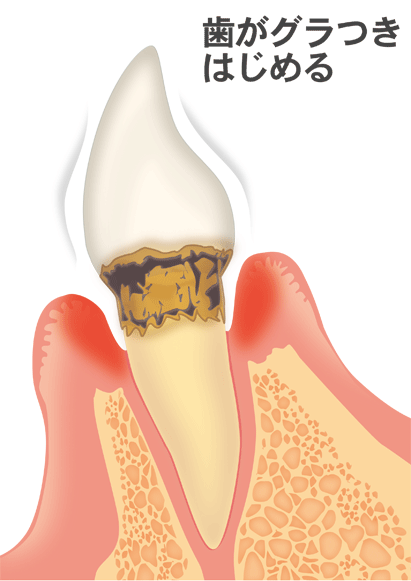

軽度歯周炎が進行すると、歯肉がさらに腫れ、痛みを伴うようになります。炎症が慢性化し、免疫力が低下すると再発しやすくなるのが特徴です。放置すると、歯槽骨の破壊が進み、歯がグラつくようになります。

軽度歯周炎が進行すると、歯肉がさらに腫れ、痛みを伴うようになります。炎症が慢性化し、免疫力が低下すると再発しやすくなるのが特徴です。放置すると、歯槽骨の破壊が進み、歯がグラつくようになります。

症状

- 歯ぐきの腫れや痛みが慢性化

- 免疫力低下時に再発しやすい

- 歯槽骨の破壊が進行し、歯のグラつきが目立つ

- 歯周ポケットが深くなり、口臭が強くなる

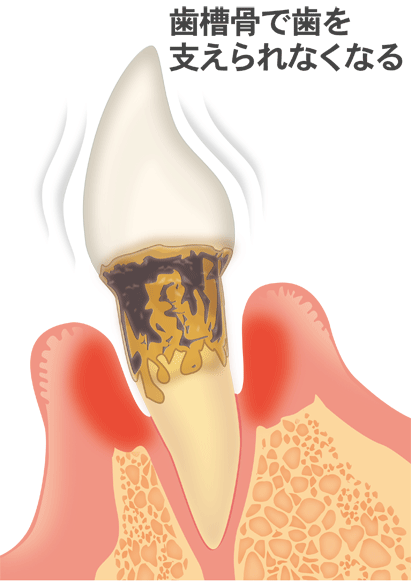

重度歯周炎

重度歯周炎では、歯周組織の損傷が深刻なレベルに達し、歯が抜け落ちる可能性が高くなります。炎症が慢性的に続き、出血や口臭が悪化するのも特徴です。

重度歯周炎では、歯周組織の損傷が深刻なレベルに達し、歯が抜け落ちる可能性が高くなります。炎症が慢性的に続き、出血や口臭が悪化するのも特徴です。

症状

- 歯ぐきの炎症や出血がひどくなる

- 口臭が悪化

- 歯がグラつき、ものを噛みにくくなる

- 歯ぐきから膿が出ることがある

- 歯槽骨の破壊が進み、最終的に歯が抜け落ちる

歯周病の基本治療について

歯周基本治療は、歯周病の進行を防ぎ、お口の環境を整えるための大切な治療です。歯ぐきの炎症を改善し、これ以上の骨の吸収を防ぐことが目的です。歯周病が進むと治療が難しくなり、費用もかかるため、早めの対策が重要です。

歯磨き指導(TBI)

歯磨きの仕方は、歯並びや詰め物・被せ物の形、歯周病リスクなどによって異なります。当院では、まず患者様の普段の歯磨きの方法を確認し、磨き残しが多い部分を把握していただきます。その後、患者さんの口腔環境に適したブラッシング方法を指導します。正しいブラッシング技術を身につけることで、より効果的にプラーク(歯垢)を除去し、歯周病予防につなげることができます。

歯磨きの仕方は、歯並びや詰め物・被せ物の形、歯周病リスクなどによって異なります。当院では、まず患者様の普段の歯磨きの方法を確認し、磨き残しが多い部分を把握していただきます。その後、患者さんの口腔環境に適したブラッシング方法を指導します。正しいブラッシング技術を身につけることで、より効果的にプラーク(歯垢)を除去し、歯周病予防につなげることができます。

スケーリング

歯ぐきの炎症がある場合、専用の器具を使用して歯の表面や歯ぐきの周りの汚れを取り除く「スケーリング」を行います。歯垢や歯石を取り除くことで、炎症を抑えることができ、定期的に受けることで歯周病の進行を防ぎます。

歯ぐきの炎症がある場合、専用の器具を使用して歯の表面や歯ぐきの周りの汚れを取り除く「スケーリング」を行います。歯垢や歯石を取り除くことで、炎症を抑えることができ、定期的に受けることで歯周病の進行を防ぎます。

ルートプレーニング

歯周病が進行すると、歯ぐきの奥や歯の根の周囲にも歯垢や歯石が付着するため、スケーリングだけでは対応しきれない場合があります。その際には、専用の器具を使用して歯の根の表面の汚れを徹底的に除去する「ルートプレーニング」を行い、歯周ポケット内を清潔に保ちます。

重度の歯周病の方への治療

中等度〜重度の歯周病では、歯周組織(歯ぐきや骨)が破壊されてしまいます。放置すると、やがて歯を支える骨が失われ、最終的に歯が抜けてしまいます。そのため、歯周病菌の除去と歯周組織の再生治療が必要になります。

歯周外科治療「フラップ手術」

重症化した歯周病では、歯周ポケットが深くなり、肉眼だけでは歯石の除去が難しくなります。このため、フラップ手術を行います。麻酔を施した後、歯茎を切開して歯の根元を露出させ、そこに付着した歯石や汚染された歯肉を徹底的に取り除きます。

重症化した歯周病では、歯周ポケットが深くなり、肉眼だけでは歯石の除去が難しくなります。このため、フラップ手術を行います。麻酔を施した後、歯茎を切開して歯の根元を露出させ、そこに付着した歯石や汚染された歯肉を徹底的に取り除きます。

歯を残すための「歯周組織再生療法」

進行した歯周病により、歯槽骨が溶け、歯の支えが弱くなった場合、「歯周組織再生療法」を行うことで、失われた歯周組織(歯ぐき・セメント質・歯根膜・歯槽骨)の再生を促します。

この治療により、グラついていた歯でも抜かずに維持できる可能性があります。ただし、全てのケースで適応できるわけではなく、中等度〜重度の歯周病で歯周ポケットの深さが5mm以上ある場合など、適応基準があります。

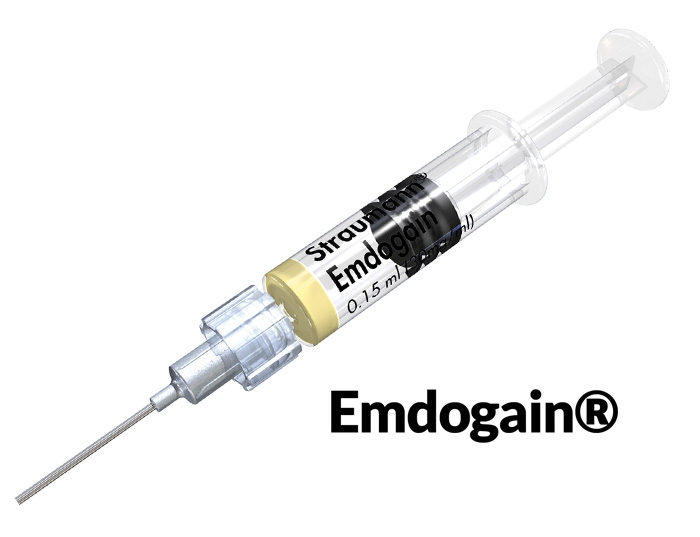

エムドゲイン

エムドゲインは、エナメルタンパク質を含む薬剤で、歯周組織の再生を促進します。手術は比較的短時間で終わり、身体への負担も少なく済みます。この方法は、失われた歯周組織の回復をサポートし、健康な歯周環境の再構築を助けます。

エムドゲインは、エナメルタンパク質を含む薬剤で、歯周組織の再生を促進します。手術は比較的短時間で終わり、身体への負担も少なく済みます。この方法は、失われた歯周組織の回復をサポートし、健康な歯周環境の再構築を助けます。

リグロス

リグロスは成長因子が含まれており、歯周組織の再生をサポートするだけでなく、新しい血管の形成も期待できます。これにより、歯周病によって失われた組織や骨の回復を助け、歯周治療の効果を高めます。

歯周形成外科(歯肉退縮の治療)

歯周形成外科は、歯周病や加齢、過度なブラッシングなどが原因で歯ぐきが下がったり、薄くなったりした部位を回復させる治療を行う診療分野です。歯周病治療の一環として行うこともありますが、歯周病でなくても、歯ぐきの見た目や形態が気になる場合にも適応されることがあります。

歯肉退縮に対して行う治療法

結合組織移植術(CTG)

患者様ご自身の口腔内から結合組織を採取し、歯肉が退縮した部位へ移植する治療法です。特に、知覚過敏の改善や歯ぐきの厚みを増す目的で行われます。

この治療法のメリットは、治癒が早いことです。歯周病の進行による歯肉退縮だけでなく、矯正治療や過度なブラッシングによる歯ぐきの後退にも対応できます。

遊離歯肉移植術(FGG)

遊離歯肉移植術(FGG)は、結合組織だけでなく、表面の角化歯肉も採取して欠損部に移植する方法です。この方法では、移植片は患者様自身の口の中から採取されます。CTGと同様に、患者様自身の組織を使用することで拒絶反応を避け、より良い治癒が期待できます。

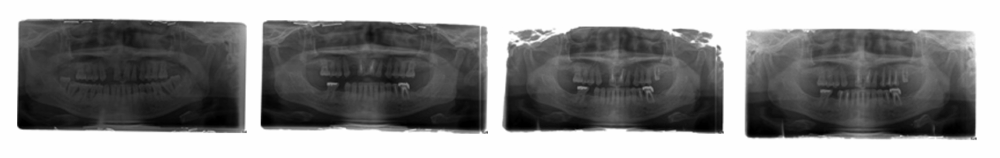

歯周病の症例

全顎歯周病治療

| 症例 | 全顎歯周病治療 |

|---|---|

| 治療内容 | GTR・歯肉切除・入れ歯 |

| 解説 | 重度の歯周病で歯ぐきがさがり、歯を支える骨(歯槽骨)が歯周病の膿によって溶かされ、残された歯もグラグラな状態で来院されました。化膿した歯ぐきの切除、歯槽骨の再生を行うことで残せる歯の保護を優先し、やむなく抜歯となってしまった箇所は入れ歯で補っています。 |

歯周病治療

治療前

治療後

| 症例 | 歯周病治療 |

|---|---|

| 治療内容 | APF |

| 解説 | 中度の歯周病で歯周ポケットが深くなり、ブラッシングなどのケアでは充分に清掃ができなくなっており、定期的な医院でのケアを行っても歯周病の進行を止めることは難しくなっていました。歯と密着しなくなってしまった歯ぐきの化膿した部分を手術によって取り除き、歯周ポケットが出来にくいよう再度歯に密着させます。歯冠長(歯の見えている部分)が確保されているため清掃性がよく、角化歯肉(健康な硬さのある歯ぐき)は施術後歯に沿って回復が見込まれます。 |

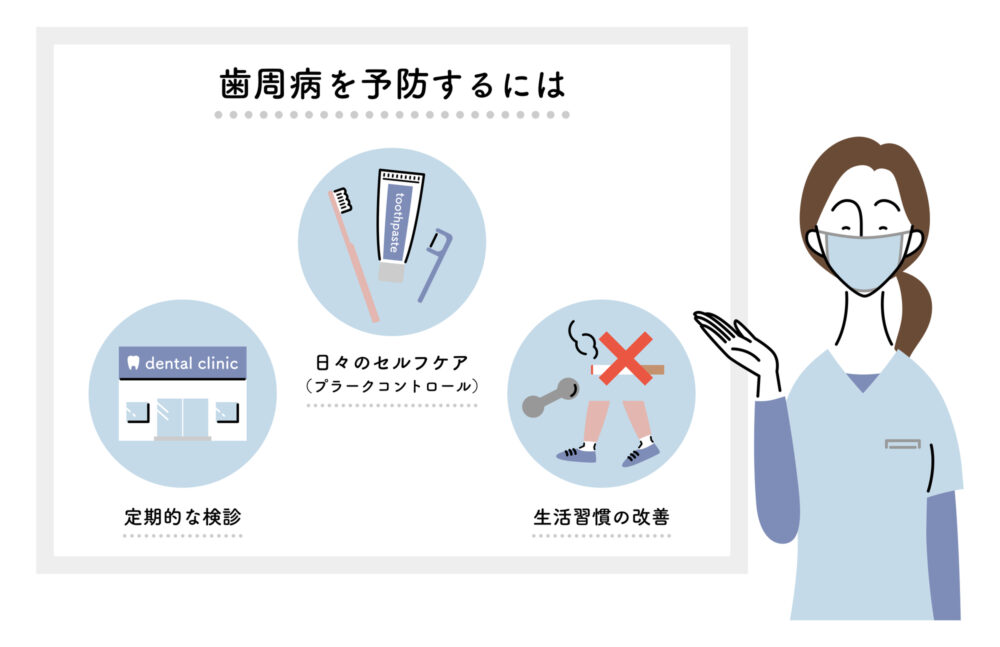

歯周病にならないために

歯周病は初期段階では自覚症状がなく、知らないうちに進行してしまいます。予防には毎日の正しい歯磨きが重要で、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯ぐきの間もしっかりケアしましょう。

歯周病は初期段階では自覚症状がなく、知らないうちに進行してしまいます。予防には毎日の正しい歯磨きが重要で、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯ぐきの間もしっかりケアしましょう。

定期的に歯科医院で検診を受けることも大切です。通常、3~6ヶ月ごとに検診を受けることで、歯石の蓄積を防ぎ、歯周病のリスクを低減できます。

これらを実践することで、歯周病の予防が可能になります。